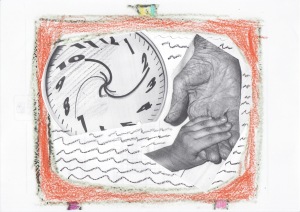

Dou uma última afinação na electroválvula e ligo o circuito de teletransporte. Afasto-me um pouco e fico a observar aquela amálgama de ferro, plástico, fios e fibra, em forma oval e de onde se pode ver destacadamente uma confortável cadeira com um pequeno visor diante dela. Estou exausto e ainda não percebo como fui capaz de construir esta máquina com os meus inexistentes conhecimentos de mecânica, electrotecnia e biotecnologia. Algo me tinha impulsionado a fazê-lo, a meio da noite, naquele limbo entre o sono e o despertar, onde os movimentos mecânicos das mãos apertaram parafusos, fizeram ligações eléctricas e soldaram chapas e ferros. E agora, sem saber se ainda estava acordado ou num sono profundo, ali estava ela, brilhante e chamativa, com a porta aberta e o manípulo ao lado do visor a pedir uso. A minha obra prima construída em tempo recorde. A minha máquina do tempo!

Dou uma última afinação na electroválvula e ligo o circuito de teletransporte. Afasto-me um pouco e fico a observar aquela amálgama de ferro, plástico, fios e fibra, em forma oval e de onde se pode ver destacadamente uma confortável cadeira com um pequeno visor diante dela. Estou exausto e ainda não percebo como fui capaz de construir esta máquina com os meus inexistentes conhecimentos de mecânica, electrotecnia e biotecnologia. Algo me tinha impulsionado a fazê-lo, a meio da noite, naquele limbo entre o sono e o despertar, onde os movimentos mecânicos das mãos apertaram parafusos, fizeram ligações eléctricas e soldaram chapas e ferros. E agora, sem saber se ainda estava acordado ou num sono profundo, ali estava ela, brilhante e chamativa, com a porta aberta e o manípulo ao lado do visor a pedir uso. A minha obra prima construída em tempo recorde. A minha máquina do tempo!

Olho para o espelho enquanto seco a cara molhada com uma toalha. Chegara o momento de testar o aparelho. Vejo uma expressão preocupada e dúvidas que pairam em seu redor. Será que vai funcionar? Pouso a toalha e dirijo-me para a máquina, devagar e a ponderar se a irei testar ou se o mais correcto será dar início imediatamente ao seu desmantelamento. Lembro-me de uma frase ouvida há algum tempo de uma pessoa que muito admiro: “nesta vida, prefiro arrepender-me daquilo que faço, do que arrepender-me de nunca o ter feito”! Dou um salto para a cadeira, fecho a porta e primo o botão start, situado na parte de cima do manípulo. Primeiro um tremor, depois algum fumo. No visor aparecem riscos de várias cores, sem nexo, aleatoriamente. A máquina treme com mais intensidade, enquanto empurro o manípulo para a frente. O fumo entra-me pelas narinas e tenho dificuldade em respirar. A vibração é quase insuportável. Mesmo assim empurro o manípulo com mais força, os parafusos rodam descontroladamente, a cadeira salta furiosamente em cima das molas, o fumo ocupa totalmente a cabina, o meu cérebro já não processa informação alguma, entrando em buracos vazios, um corpo desfeito em moléculas, moléculas em átomos, um turbilhão de protões, electrões e neutrões até ao vazio, até à exaustão, até ao silêncio…

Lentamente desperto desta letargia e olho em meu redor. Estou num comboio suburbano em direcção a Coimbra. Vários passageiros conversam entre si, outros lêem o jornal. Na mão tenho apenas o manípulo da minha máquina, que imediatamente guardo no bolso. No painel de informação aos passageiros a indicação de 14 horas e 25 minutos. Agarro num jornal abandonado em cima do banco da frente e vejo a data.

4 de Abril de 2002.

Fico gélido perante esta visão. O jornal treme-me nas mãos e escapa-se por entre os dedos. A máquina fez-me regressar ao pior dia da minha vida. O dia dos horrores. O regresso ao passado para uma purga interior, uma catarse, um encontro com o diabo. A porta que dá acesso à cabina de condução abre-se lentamente, como se fosse em câmara lenta, como nos sonhos que não conseguimos controlar. Queremos fugir e não conseguimos, apetece-nos levantar e o corpo fica preso no lugar. O maquinista do comboio dirige-se a mim com ar grave e eu quero que ele volte para trás, não quero que fale comigo, não quero ouvir o que ele me vai dizer. A força que faço não surte efeito e da sua boca saem as palavras que trucidam, torcem, vandalizam-me ainda mais as entranhas,

– chocaram dois comboios em Miranda do Corvo e parece que há mortos.

e eu a fazer uma expressão de assombramento e a tentar esconder a dor, a tentar esconder que já sabia de antemão dos cinco mortos no choque frontal das automotoras, dos três colegas de profissão, do amigo com quem partilhava sorrisos e por quem sentia tamanha admiração. Já estou no meio dos destroços, e se o inferno existe, não deve ser muito diferente disto. Óleo misturado com sangue, ferro com roupas, linhas torcidas e vidros partidos. As lágrimas correm-me descontroladamente, o coração bate-me dentro da boca, levito em vez de caminhar. Num ápice estou no hospital de Coimbra, a pouco e pouco vou vendo alguns dos meus colegas de formação, pensos, ligaduras, olhares vazios. Alguns não irão aparecer. Recuo um dia e estamos num restaurante da cidade a jantar. Falamos de coisas banais, contas-me o teu sonho de ir ao Brasil com a tua mulher e as tuas filhas, deixar para trás a rotina do trabalho e do dia a dia. Depois do cinema caminhamos a pé pela cidade e desenhamos o futuro em palavras. No dia seguinte de manhã partilhas um beijo com a tua mulher, pelo telemóvel. Ao almoço, deixo-vos todos juntos e regresso mais cedo a casa. Um abandono empurrado pelo destino, o meu lugar nesse comboio tomado pelo diabo, a minha alma condenada a viver na eternidade da revolta e da dor. As tuas filhas condenadas a crescer sem o teu carinho. A tua mulher condenada a viver sem o teu abraço. Eu condenado a viver sem a tua amizade. Faz frio, encolho-me e enfio as mãos nos bolsos. Encontro um manípulo e sem pensar carrego no botão. O fumo, a trepidação, o meu corpo desfeito em moléculas, moléculas em átomos, um turbilhão de protões, electrões e neutrões até ao vazio, até à exaustão, até ao silêncio…

Sangue. E sorrisos. E lágrimas. E felicidade. Que mistura é esta de estares, que provocam tamanhos sentimentos no meio de uma sala de operações? Estou a filmar pessoas vestidas com batas verdes, toucas brancas, bisturis, luzes, tudo vejo através do ecrã da máquina digital que seguro na mão. Reparo na data no canto inferior direito.

4 de Abril de 2004.

Sorrio com a expectativa da vivência deste dia. Talvez o dia mais feliz da minha vida. A mão treme-me e passado pouco tempo entra no ecrã um pequeno bebé sujo e enrugado, ainda ligado ao seu bebedouro de vida pelo cordão umbilical. O bebé mais bonito que eu já vi, com um choro que ecoa pelo espaço, um choro que precede momentos de muita alegria que irá partilhar com a família e amigos. Saio cheio de emoções daquela sala e abraço o meu primo que me espera lá fora. E mais abraços. E mais beijos. E alegria. Sou pai. Para toda a vida. Olho-a através do vidro e vejo-a crescer lentamente. Vai somando aniversários, vai somando sorrisos atrás de sorrisos. Vai somando felicidade que não se limita a guardar, pelo contrário, distribui por todos os que a amam. É doce e amiga. É um anjo azul que me entra nas veias e adormece por longos períodos as revoltas e as injustiças. É a mulher da minha vida.

– pai, vou viver para outro país.

Os dois abraçados, encolhidos e esmagados pelo peso do destino. Os pratos da balança a competirem entre si, o da revolta e o da aceitação. Nenhum ganha. Perdemos nós os dois. Os soluços que de tanto estarem encravados se soltam como rugidos, saindo em liberdade, a dor que se expande e acalma. E ela, adulta e firme, no alto dos seus quase 6 anos, com a pata do seu urso de peluche a limpar-me os olhos,

– eu nunca te vou esquecer,

firme e hirta, maternal, a tomar conta de mim, os olhos azuis brilhantes e a tentarem dominar a situação,

– eu nunca te vou esquecer, pai!

Abraço-a como se fosse a última coisa que faço no mundo e sem querer aperto um botão de um manípulo que estava debaixo da almofada. O fumo, a trepidação, o meu corpo desfeito em moléculas, moléculas em átomos, um turbilhão de protões, electrões e neutrões até ao vazio, até à exaustão, até ao silêncio…

Estou parado em frente ao meu portátil. Olho para a data.

4 de Abril de 1010.

Não vejo máquina de tempo alguma. Nem manípulos. Apenas um ecrã com caracteres disformes e embaciados. Teclas molhadas que humedecem as pontas dos dedos com que escrevo. Hoje é dia de aniversários. Aniversários da morte e da vida. Como pode a mesma data ser tão antagónica? Como pode a mesma data ser comemorada ou sentida de forma tão diferente? E porque está este conto na secção linhas imaginárias, se a dor e a alegria se misturam na realidade?

Porque, filha, eu quero imaginar que para a semana quando estiveres a fazer o check in no aeroporto, estejas a dizer-me um até já bué rápido, que juntos consigamos transformar anos em meses, e condensar meses em semanas, e encurtar semanas em dias, para que o teu mágico abraço converta novamente a vida em cores vivas e alegres.

Porque, Nach, eu quero imaginar que amanhã quando entrar de serviço te vou ver de manhã com aquele sorriso peculiar e me vais perguntar,

– então Cipras, como é?

E eu vou-te responder, como habitualmente,

– aquela máquina, amigo, sempre aquela máquina!

O comboio desliza devagar ao longo da linha e com um pequeno solavanco efectua paragem. Desço para a gare e observo os passageiros que terminam a viagem. São poucos, mas saem satisfeitos. Muitos entraram a meio e saíram entretanto. Outros viajaram por engano. Alguns fizeram-me companhia desde o início desta viagem, neste comboio que por vezes se desmaterializou e teve passagens de Luanda a Maputo, de São Vicente a Paris. Um comboio que viajou em Portugal pela lezíria ribatejana, pelo Porto e restante linha do Norte, passou pelo Bombarral, pelo Outeiro, por Dois Portos, por Mafra. Um comboio que ganhou asas e voou pelos céus de Lisboa e do resto do mundo, cheio de crianças, ou que passou por ilhas imaginárias de rainhas, príncipes e fadas. Um comboio que levou fantasias e sonhos e, mais que aos passageiros, fez o seu maquinista sorrir e chorar. Fê-lo recordar alegrias e tristezas.

O comboio desliza devagar ao longo da linha e com um pequeno solavanco efectua paragem. Desço para a gare e observo os passageiros que terminam a viagem. São poucos, mas saem satisfeitos. Muitos entraram a meio e saíram entretanto. Outros viajaram por engano. Alguns fizeram-me companhia desde o início desta viagem, neste comboio que por vezes se desmaterializou e teve passagens de Luanda a Maputo, de São Vicente a Paris. Um comboio que viajou em Portugal pela lezíria ribatejana, pelo Porto e restante linha do Norte, passou pelo Bombarral, pelo Outeiro, por Dois Portos, por Mafra. Um comboio que ganhou asas e voou pelos céus de Lisboa e do resto do mundo, cheio de crianças, ou que passou por ilhas imaginárias de rainhas, príncipes e fadas. Um comboio que levou fantasias e sonhos e, mais que aos passageiros, fez o seu maquinista sorrir e chorar. Fê-lo recordar alegrias e tristezas.

– Dokumente!

– Dokumente! Era uma vez…

Era uma vez…